Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1208

ЗайцевГ.С.

к.и.н., директор

Центра региональных справочных изданий

Тюменского государственного университета

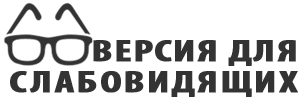

Великая Отечественная война глазами старшего политрука Е. Тихонова и старшего лейтенанта С. Зайцева

Страничка из дневника и воспоминани

Великая Отечественная война священна, и её итоги не подлежат пересмотру или переосмыслению – об этом чётко высказался президент Российской Федерации В.В. Путин 24 июня 2020 года на параде в честь 75-летия Великой Победы. Память о Великой Отечественной войне является уникальным скрепом нашего многоконфессионального и многонационального Отечества. Для историков и всех нас представляют особый интерес воспоминания участников войны, их дневники. В своё время я попросил своего отца написать воспоминания о войне! В этих воспоминаниях я увидел её глазами своего отца 22-летнего лейтенанта РККА. В 2012 году в ИГИ ТюмГУ обратилась аспирантка Алсу РавильевнаВафеева, которая принесла потрясающий документ – дневник политрука Тихонова, участника Сталинградской битвы! Дневник начинается с 7 марта 1942 года и заканчивается 28 декабря 1943 года.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1382

Крамор Г. А.,

учёный секретарь

МАУК «Ишимский музейный

комплекс им. П. П. Ершова»

Комсомольцы и общественность Ишима после субботника в Первомайском сквере у братских могил 1919 и 1921 годов. Май 1924 г.

Общественности и историкам достаточно хорошо известны восстания в 1921 года – Тамбовское и Кронштадтский мятеж. Однако Западно-Сибирское крестьянское восстание, долгое время именовавшееся кулацко-эсеровским мятежом, до сих пор остаётся малоизвестным. Между тем по территории охвата – от Салехарда до Петропавловска – оно является самым масштабным за всю историю России ХХ века. И на самой этой территории, усеянной братскими могилами жертв восстания, о нём, конечно, не забывали. Другой вопрос: как сохранялась и сохраняется эта память. Для обозначения основных тенденций этого процесса рассмотрим отношение к этим могилам – материальным свидетельствам кровавых событий почти вековой давности.

За пять лет – с 2013 по 2017 – нам довелось объехать 13 районов Тюменской области, в основном южных, с целью составления исторических справок на объекты культурного наследия (ОКН) – находящиеся на государственной охране братские могилы «борцов за установление советской власти» - преимущественно периода Гражданской войны (понимая временные рамки этого периода применительно к Сибири – 1918-1921 годы). Наблюдениями из этих поездок хотелось бы поделиться.

1) Всего было изучено 95 объектов в районах: Абатский (3), Армизонский (12), Аромашевский (1), Бердюжский (15), Викуловский (2), Голышмановский (13), Ишимский (3), Казанский (12), Омутинский (4), Сладковский (7), Сорокинский (3), Упоровский (14), Юргинский (5) и в г. Ишим (1).

Все эти объекты поставлены на госохрану решением исполнительного комитета Тюменского областного совета народных депутатов от 21.11.1977. за № 477. В дальнейшем захоронения на учёт и охрану не ставились. Хотя их, «неучтённых», немало. Самый яркий пример: в Ишиме есть 4 братских могилы эпохи Гражданской войны – в центре города (сдвоенная), на станции и на старом кладбище, однако на учёте состоит только последняя.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1458

Степанченко В. И.,

к.ю.н., руководитель фракции партии «Справедливая Россия»

в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа,

атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска,

г. Салехард

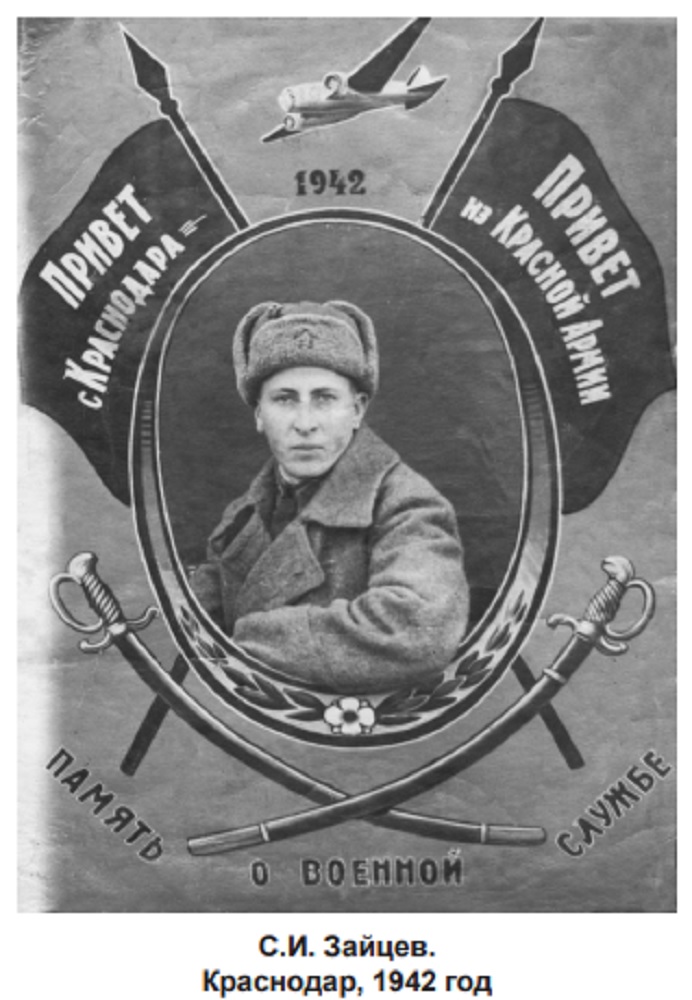

В 2020 году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В нашей казачьей семье отношение к этому событию и другим событиям в истории Отечества сложилось давно и прочно. Я родился после Великой Отечественной войны в середине прошлого века в семье кубанских казаков из станицы Пашковской, ведущих свой род с 1780 года [23, с. 6-50]. Как мне удалось установить, мои прародители участвовали во многих войнах, в том числе воевали на Кавказе, а также в годы Первой мировой войны. Мой отец, как и мой дед, воевал в годы Великой Отечественной войны. Они оба были командирами зенитных орудий. Мне довелось служить Отечеству в годы холодной войны в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века в Северной группе войск. Службу окончил гвардии старшиной. В настоящее время гвардии подполковник в отставке.

Отец, Иван Сергеевич Степанченко, в годы Великой Отечественной войны сержант, защищал небо над Днепрогэсом в составе батареи 1884-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны. Его батарея стояла на о. Хортица, где исторически находилась часть Запорожского казачьего войска, впоследствии переселённого царицей Екатериной II на берега Чёрного моря, образовав сначала Черноморское казачье войско, а далее на Кубань, создав уже Кубанское казачье войско. Кстати, есть историческая запись 1649 года о казаках войска Запорожского Бутурлинского полка, в которой говорится о Василии и Федоте Степанченко – казаках храбрости невероятной. Возможно, это имеет отношение к моему роду, но точного подтверждения этому я пока не установил.

Во время войны отец был награждён медалями «За боевые заслуги» [13] и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а также почётным знаком «Отличный артиллерист». Имел сбитый немецкий самолёт-разведчик. Домой на Кубань в станицу Пашковскую вернулся в 1946 году. После войны освоил лётную профессию и работал в гражданской авиации. Налетал на шести типах самолётов от Ли-2 до Ту-154 одиннадцать тысяч часов. В юные годы мне доводилось летать с ним на пилотском месте самолетов Ил-14 и Ту-124. Выполняя полёты в Запорожье, при заходе на посадку отец видел окопы батареи и в том числе своего орудия. В мирной жизни он был награждён медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооружённых Сил СССР», двумя медалями (бронзовой и серебряной) участника ВДНХ, медалью «Ветеран труда». В 1986 году уже посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени, который пришлось получать мне. Последнее его воинское звание – старший лейтенант Военно-воздушных сил СССР. И только после его смерти я узнал, что во время войны он был контужен, скрывая это не только от медкомиссий, но и от домашних [23, с. 23].

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1899

Литовченко В. П.,

главный специалист

по выставочной работе

Библиотеки истории города

им А. И. Текутьева,

г. Тюмень

Михалищев Трофим Иванович

Михалищев Трофим Иванович