Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 2178

В день ВДВ семейство Рудь идёт в сквер воинской славы и на городскую площадь в полном составе. Хотя голубой берет носит только папа – Евгений, но поучаствовать в празднике «обручённых с небесами» всегда рады его сыновья Даниил и Степан, и супруга Марьяна.

Вот и о службе мужа в армии Марьяна рассказала мне как бы не больше его самого Евгения.

– Недавно нашла я в календаре новый праздник – День ветеранов боевых действий. Говорю Жене – это ж как раз про тебя! А он мне: «Какой же я ветеран? Я молодой ещё!» – улыбается Марьяна.

Да, действительно, очень многие наши земляки самого цветущего возраста заслуженно носят на груди боевые ордена и медали. К сожалению, войн за последнюю четверть века хватало: Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, миротворческие и контртеррористические операции в Африке, Югославии, Сирии. И, конечно, Чечня…

- Информация о материале

- Автор: Алексей Севостьянов

- Просмотров: 2070

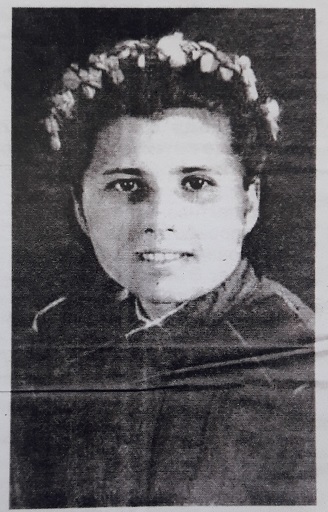

Собеседница моя, фронтовичка Клавдия Рудакова, волнуется, говорит, что в немцев ни разу не стреляла, на переднем крае не была – всю войну при штабе телефонисткой прослужила. А нынче зачастили к ней корреспонденты, и всё про жизнь, про войну расспрашивают…

А рассказать Клавдии Михайловне есть о чём. В семье её отца Михаила Смирнова было настоящее «женское царство» – целых семь дочерей. Старшим – Ольге и Клавдии – пришлось хлебнуть фронтовой доли.

Клавдии довелось поучиться всего пять лет. В её родном селе Горюново школа была только начальная и в пятый класс девочке приходилось ездить в Бигилу. Путь не близкий, каждый день не набегаешься и уезжать из дома приходилось на целую неделю. Вот и решили на семейном совете дальше дочку не учить – не всем же быть академиками.

Зато уже в 14 лет Клавдия Михайловна стала… заведующей яслями! На общем собрании односельчане единогласно решили, что никто лучше Клавы не сможет позаботиться о малышах. Было это в последнем предвоенном году…

Начала войны Клавдия Михайловна не помнит – скрылась трагическая дата 22 июня за дымкой прожитых лет. Рассказывает, как ушёл на фронт отец, как призвали в армию старшую сестру Ольгу – выпускница техникума связи была военнообязанной. Сама же Клавдия в 15 лет села за штурвал трактора.

Три месяца отучилась Клавдия Михайловна на курсах на третьем отделении зерносовхоза – и вот в её распоряжении «колёсник» СХТЗ. Управится с «железным конём» девушке-подростку было ох как непросто!

– Завести трактор можно только «кривым стартером» было. А откуда у меня, 15-летней, силы, чтобы двигатель провернуть? Да и трактор не сильней меня был. По ровному полю тяжёлый комбайн «Урал» ещё как-то таскал, а чуть в горку – обязательно заглохнет. Хоть плачь! Хорошо хоть Виктор Кузьмин, комбайнёр, помогал мне. Кричит «Клава, подожди, сейчас спущусь, заведу!» А для него это тоже целая история была – он был фронтовик-инвалид, домой без ноги вернулся.

В 1943 году, когда объявили очередной набор девушек-доброволок, решила Клавдия идти на фронт. Сестра Ольга её давно звала, письма писала, советовала проситься к ней в полк – вместе служить легче, да и умирать, если что, не так страшно. Да ещё призвали в армию сердечного друга девушки Аркадия Рудакова, и совсем уж грустно в селе стало.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 2041

Пройдут годы, будет новый музей, а это будет напоминанием с чего начинался музей

С. С. Попович

18 ноября Заводоуковскому краеведческому музею исполнилось 30 лет. В 1988 года Исполком Районного Совета принял решение № 203 об организации районного краеведческого музея.

Инициаторами его создания стали члены Совета ветеранов: Аркадий Дмитриевич Иконников, известный заводоуковский краевед Сергей Петрович Захаров и председатель отдела культуры Любовь Васильевна Петрова.

С тех пор и начались наши мытарства в поисках крыши над головой. Хотя 1 января 1989 года для музея было выделено временное помещение в Доме пионеров и назначен первый директор - Ольга Ивановна Еремеева

– всё таки новое учреждение существовало только на бумаге. Даже первую экскурсию в День города 1 июля 1989 года, отец-основатель музея Сергей Петрович Захаров провел в городском парке.

Главной заботой первого смотрителя музея Надежды Перфильевны Переваловой стал сбор фондов. Верными помощниками Надежды Перфильевны в этом нелегком деле стали бывшие ученики.

Музей к тому времени уже перевели в Центр культуры и досуга на углу улиц Вокзальной и Первомайской. Число экспонатов росло быстро.

Собранный материал надо было систематизировать, организовывать его хранение, и, наконец, формировать экспозиции. В 1991 году в музее появился еще один сотрудник – Вера Николаевна Алексеева.

Она застала такую картину: маленькая комнатка, ни одного шкафа, один столик, одна табуретка, экспонаты сложены в углу. Как раз в этот период более 2 тысяч единиц хранения поступило в районный музей из фондов заводоуковских школьных музеев.

А передавать было что. Ведь краеведческий музей первой городской школы имел высокое звание народного, музей авиации и космонавтики (тоже в школе №1) был единственным в области.

В Заводоуковской средней школе №2 существовал музей боевой и трудовой славы, в школе № 4 - музей народного образования. Плоды 20-летнего труда учителей и школьников не пропали даром, став основой коллекций Заводоуковского краеведческого музея.

Вскоре «разросшемуся» музею выделили две комнатки в здании бывшего домоуправления (ул. Сибирская, 2). Это был маленький домик с печным отоплением.

Большинство экспонатов «на новоселье» приходилось переносить на руках. Но теперь работники музея смогли вести активную научно-просветительскую работу.

- Информация о материале

- Автор: Алексей Севостьянов

- Просмотров: 1759

Начиная эту статью, разыскивая людей, готовых рассказать о прошлом и настоящем Покровки, я позвонил… в Сосновскую сельскую администрацию. На другом конце провода ответили, что деревня эта находится близь села Шестаково.

Сегодня два этих населённых пункта, можно сказать, слились. Надёжный мост связал берега реки Бочанки, каждый день перебегают его деревенские ребятишки, спешат в сельскую школу, покровцы живут в Шестаково, а шестаковцы – в Покровке. А ведь чуть более полувека назад не было лада между шестаковкими чалдонами и покровскими хохлами с самоходами.

– До 1960-х годов сельские с деревенскими дрались, почитай, каждый праздник. Причём обе стороны винили во всём соседей. Шестаковцы считали нас людьми прижимистыми, себе на уме. А покровцы никак не могли простить того, как неласково встретили их старожилы деревни в далёком 1911-м, – рассказывает Надежда Дормидонтова.

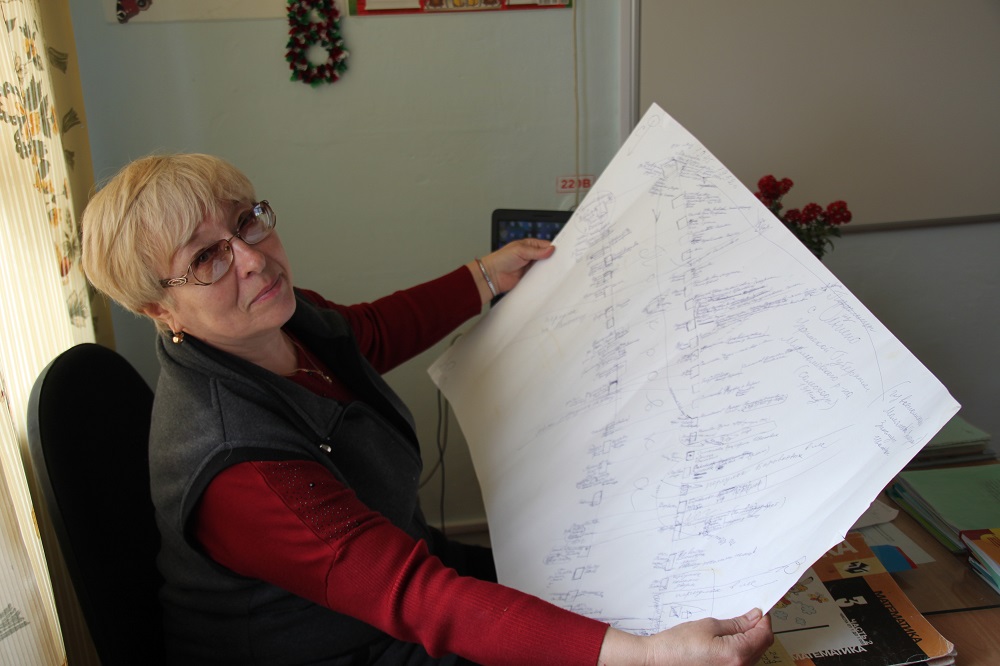

Учительница Шестаковской школы держит в руках большой альбом. В нём старые фотографии, газетные вырезки, записи, сделанные уже не первым поколением краеведов. Теперь их дело продолжает Надежда Гуьевна.

Больше века назад потянулись на землю Сибирскую столыпинские переселенцы. Две таких группы – из Могилёвской губернии и села Ольгино, что под Уфой, приехали на заводоуковскую землю. Что подвигло отправится в дальние края могилёвцев, Надежда Гуьевна не знает, а вот её предков погнало за Урал безземелье. Село Ольгино – заводское, здесь были княжеские медеплавильный да винокуренный завод, а вот с пашней было туго. Вот и польстились мужики на рассказы об обильной землицею Сибири.

Но местные жители приезду новых переселенцев были не рады. Земли для «самоходов» на левом берегу Бочанки не нашлось. Пришлось им селиться на правом, а там – не знаменитый заводоуковский чернозём, а обычный для Сибири песочек…

Так и возникла на нашей земле деревня, названная в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Переселенцы всем миром валили лес, копали землянки, строили первые пятистенки. Уральцы селились по улице, которая сейчас называется Покровской, могилёвцы – за оврагом, в «Хохлах».