Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: Алексей Севостьянов

- Просмотров: 1835

В минувшую пятницу заводоуковцы имели возможность оказаться на увлекательной экскурсии, просто войдя в автобус первого маршрута... Эта необычная акция подарком землякам к предстоящему юбилею области.

Опытные экскурсоводы рассказывали пассажирам городских автобусов в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме об истории их родных городов и всей области.

В Заводоуковске земляков знакомили с историей малой родины экскурсоводы краеведческого музея. Пока пассажиры ехали в своим делам, экскурсовод рассказывал им об истории тех улиц, по которым шёл автобус, о достопримечательностях, встречающихся на пути: о сквере воинской славы, строительстве железной дороги, памятниках воинам Великой Отечественной и сельским труженикам, реке Ук, бывшей когда-то границей между Ялуторовским и Новозаимским районами и о «столице безмоторной авиации» – планёрном заводе № 499.

Входящие в автобус пассажиры сначала удивлялись: «Это что здесь за митинг?», а к концу поездки улыбались и благодарили экскурсоводов. Многие слушатели вступали в диалог с музейщиками, делились своими воспоминаниями.

- Информация о материале

- Автор: Алексей Севостьянов

- Просмотров: 1837

- Что я делал в армии? А извозчиком работал, - улыбается горожанин Юрий Шабалин. – Грузишь группу спецназовцев на броню, везёшь в горы и ждёшь… И всё это в Афганистане, почти у самой пакистанской границы.

То, что в далёкой южной стране идёт настоящая война, требующая всё новых и новых бойцов, в 1985-м ещё было государственной тайной. Но Юра Шабалин прекрасно знал, куда готовится их команда. Его другу Виталию отец – военный комиссар города Красный Луч, что под украинским Ворошиловградом – сказал об этом по секрету. Поэтому когда инструкторы грозненской учебки втолковывали военным автомобилистам особенности вождения в горах, парни не сомневались, что готовят их для афганских дорог.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1780

В Заводоуковском музее хранятся воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Есть среди них и рассказы тех, кто в годы войны трудился на авиазаводе № 499 – самом большом предприятии СССР, строившем планёры.

Осенью 1941-го заводоуковский парнишка Саша Кушнарёв ходил в пятый класс. Он стал свидетелем того, как из Колмаковской мельницы вывозили жернова, сита, другие механизмы, переоборудовали её под заводские цеха. Но и не подозревал, что ему самому придётся поработать на этом предприятии.

Война заставила Александра бросить учёбу. С 15 лет он трудился в падунском промсовхозе. Но мечта устроиться на оборонный завод не покидала его: там на рабочую карточку выдавали 800 граммов хлеба – в два раза больше, чем в совхозе. И был этот хлеб без отрубей и примеси картошки. А раз в месяц полагалось два килограмма муки, чай, немного сливочного масла – настоящее богатство!

– В конце 1943-го года, я упросил начальника цеха Съестова взять меня на авиазавод, – вспоминал ветеран. – Я получил верстак и инструменты, слева от меня работал Владимир Лесечко, справа — Вениамин Просеков. Подростки составляли основной костяк коллектива. Обучались «на ходу», через полмесяца из сельского паренька получался умелый рабочий. Наставниками нашими были эвакуированные из Воронежа авиастроители.

Смена длилась 12-14 часов, с редкими выходными. Часто спали прямо на полу, на стружках. Скажет мастер: «Ребята, отдохните», а через полчаса-час поднимает, и работа продолжалась. Да и уходить домой многим было не с руки, ведь работало на заводе много сельских ребят. Хотя, к примеру, Михаил Плюхин каждый день ходил в свою деревню Плюхино: десяток километров пешком в любую погоду!

Но и работали подростки по-стахановски. Например, столяры братья Сатюковы выполняли норму на 1 200 процентов без малейшего брака.

А нормы росли год от года: авиазавод сначала делал 20, потом 30, а в последние месяцы 40 планёров. Требовалось их много, ведь они, по большому счёту, были одноразовыми, и даже специально изготовлялись так, чтобы после приземления их можно было сжечь за 15 минут. Делали эти летательные аппараты для доставки грузов десантникам и партизанам. В зависимости от предназначения в планёр помещалась сиденья для бойцов, летящих в тыл врага, или цистерна для горючего.

- Информация о материале

- Автор: Алексей Севостьянов

- Просмотров: 1787

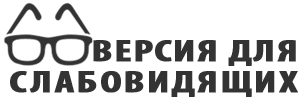

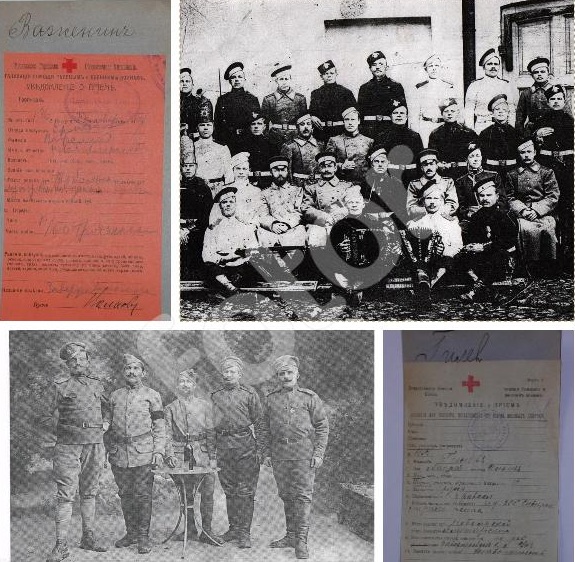

С 1 августа 1914 по 8 марта 1918 года российская армия потеряла на полях сражения почти 800 тысяч солдат и офицеров. К этой цифре надо добавить два миллиона пленных и три миллиона раненых, контуженных и отравленных газами. Погибло и около миллиона мирных жителей.

Первая мировая считалась самой кровавой из всех войн за предыдущую историю человечества. И огромные жертвы понесли все участвовавшие в ней страны. Если по абсолютным цифрам потери России самые большие, то по проценту к населению некоторые государства пострадали сильнее. Так, если у нас на 1 000 жителей приходится 11 погибших, то в Германии их 15, в Англии - 16, в Австро-Венгрии - 18, а во Франции - 32!

Но гораздо большая несправедливость свершилась с русскими воинами в последующие годы. Если в остальных странах - и в победивших, и в побеждённых - своих защитников помнили, ставили им памятники, то в Советском Союзе героев той войны... стеснялись!

Да, Первая мировая была империалистической, жуткой и, не побоюсь этого слова, страшно глупой, но солдат свою войну не выбирает. А у нас даже отчаянно-бесстрашные красные маршалы боялись носить свои заслуженные Георгиевские кресты.

Что уж говорить о рядовых... Лишь немногие наши земляки отважились рассказать своим детям и внукам об участии в «империалистической». Андриян Водилов, Денис Зырянов, Мартемьян и Спиридон Краснояровы, Терентий Кузеванов, Василий Суранов... Имена сотен и сотен других, казалось, навсегда сотрутся из истории.